「謝謝你們制止我無法自拔的惡魔生活…」脅迫74名女性錄製性虐待影片、強迫吃糞便、在受害者身上刻字、並將影片提供給Telegram聊天室會員收費觀看,受害者包括16名未成年人,最小者年僅11歲⋯⋯震驚韓國社會的N號房事件,至今已滿一周年。

去年11月,《韓民族日報》、《國民日報》調查組「追蹤團火花」媒體長期調查,揭發N號房的重大惡行,最終引發韓國輿論憤怒。去年3月,主嫌趙主斌被捕。在那日記者會上,他向所有受害者道歉,並說:「謝謝你們,給我無法自拔的惡魔人生按下了停止鍵。」

只不過,當惡魔的生活結束了,被留下來的人呢?

去年秋天,首爾地方法院一審宣判,25歲的主嫌趙主斌,以違反《兒童青少年保護法》、組織犯罪等罪名,處40年有期徒刑、電子腳鐐30年、追徵一億韓元(約新台幣257萬元)。其他共犯,包括24歲的N號房創始者文亨旭,被求處無期徒刑;管理聊天室的18歲男性姜勳、19歲男性李元昊,被求處30年有期徒刑、15年電子腳鐐。另外包含持有影像者在內,共計已有67人被捕,調查與判決仍在進行中。

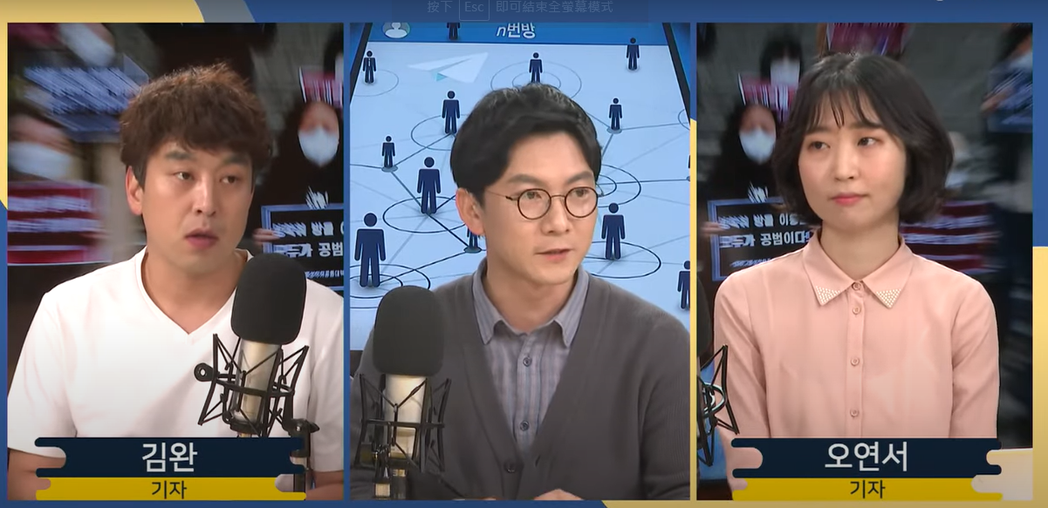

事情看似在此告一段落。只不過,去年11月,當時參與報導的《韓民族》記者吳妍書,公開了一篇採訪手記〈見證N號房倖存者之後,痛苦的一年〉。文中,她重新採訪幾位倖存者,發現她們難以回歸社會的近況,並回顧了自己的採訪心路歷程。

當惡魔的生活結束了,留下來的倖存者,至今仍有嚴重的自殘意念;做出調查報導的記者,仍不時收到匿名威脅。N號房事件一周年,她們的人生將何去何從?整個社會,又是否準備好重新檢視網路性犯罪、和助紂為虐的強暴文化?

▌調查記者:「報導至今,仍會收到惡意威脅訊息」

「或許有人認為,網路性犯罪就像聊天室一樣,輕輕按下刪除鍵,就能刪光所有紀錄。但事實絕非如此。作為記者,我們和倖存者共同度過了痛苦的一年,至今仍無法輕易畫上句號。」

這是記者吳妍書在手記寫的第一段話。她第一次看到Telegram的「N號房」影片,是2019年的11月。

「我還記得,採訪倖存者的那天,我才剛看過她在N號房裡的資料——她被放在『博士房』裡的性侵直播影片——而且她的所有個資,包括地址、聯絡方式,就放在旁邊,同步跟線上觀眾共享。」

這些受害女性,起初是由趙主斌等人透過徵求援交、尋找網路「脫序帳號」(也就是有裸露照片的素人帳號)找來的。起初,他們以直接要求、或是藉著詐騙連結,取得這些女性的住址、電話等資料,之後便以公開個資當成威脅,逼迫她們拍攝更多性剝削影像、且和同夥參與性侵、錄製影片。

至於影片內容,從要求受害者錄製自慰片段、遭到實際多人性侵、甚至自我傷害的內容都有。趙主斌會將程度最輕微的影片,放到公開群組。如果觀眾要看更多內容,以不易追蹤來源的虛擬貨幣付款後,就會被邀請進入1號房、2號房等連結,以此類推,誘使觀眾不斷往更聳動的性剝削內容前進。其中「博士房」是剝削情況最嚴重的房間。觀眾以韓元20萬、60萬、150萬不等的價格付款後,能看到更多虐待影像,例如在身體上刻字、被迫吃糞便等。並且管理員會定期刪除連結、再上傳到新房間避免留下證據,影片也因此不斷流竄。

另外,在N號房中拍攝對象也不只包括74名女性,在不同的房間,還有著不同的群組主題,例如「女教師群組」「女軍人群組」「女童群組」甚至「熟人推薦」,裏頭開放會員們上傳不同程度的偷拍影片,包括陌生人、前女友、女友甚至妻子。換言之,整起事件的所有受害者規模,至今仍難以釐清。

「我的手指在對話框前面發抖,感到強烈噁心與不舒服。我問自己,這種噁心感,有倖存者感受到的百分之一痛苦嗎?」吳妍書自問,「隨著報導故事公開,當時趙主斌仍然在逃,我還懷疑他根本不會被捕。」

儘管報導於2019年末就已經刊出,但整起事件卻在社會集體沉默下,出現2個多月警方未積極處理、主流媒體也不跟線的調查「真空期」。

第一個原因,在於過往警方對網路性犯罪的調查態度,一直相對消極。吳妍書提到,由於犯罪過於殘酷,曾有受害者詢問能否指派一名女性調查員協助,但警方卻回應沒有適合的人選。另一家韓國網路媒體《NoCutNews》也報導,曾有知情者打112報警、並截圖證據,警方卻沒有主動接手,只是建議對方轉去其他網路犯罪單位報案。

第二個原因則是,當時多家媒體的遲滯沉默,也是讓受害者未能被及時承接、造成更多傷害的原因之一。

「這是因為,韓國社會總是認為這個問題並不新鮮,」《韓民族》另一位參與報導的記者金宛指出。趙主斌在報導刊出後,曾稱「自己永遠不會被抓」,不只趁勢把會費提高到200萬、更公布金宛與子女的合照,稱若能提供記者電話等個人資訊,將可免費入會。

對記者的打壓恐嚇,直到幾名主謀落網後,仍未停止。吳妍書指出,直到現在《韓民族》的Telegram帳號,仍會出現匿名的惡意訊息,邀請她:「要不要也來報導我的房間?」甚至也有疑似其他當時會員的帳號,詢問她要不要「一起聊聊」等訊息。

「只要讓我想到,我做的報導,結果反而像是在幫N號房做宣傳,就讓我覺得非常痛苦。」吳妍書寫道。

▌倖存者怎麼了?「社會對待我的方式,就像另一個趙主斌」

「據我所知,以前很多網路性犯罪的案例,到最後都因證據不足,無法起訴。而且即使抓到了,很有可能最後只是輕輕放下。最讓人害怕的是,博士等人的犯罪手法充滿惡意,倖存者非常擔心,如果接受邀請,會不會最後只是『白白接受採訪』。」吳妍書寫到,還有許多倖存者至今不敢報案,因為害怕遭到更嚴重的「處罰」。

如果說戰爭屠殺的是個人的肉體,那麼N號房事件的性侵直擊,則像是有計畫屠殺靈魂的現場直播。倖存者在經歷N號房事件後,也很難回復過往的生活。

另外,由於最初嫌犯假意提供的是援交工作,相對容易吸引到經濟狀況不佳、也沒有社會支援網的年輕女性;再加上,韓國社會的保守氛圍,讓她們一旦遭到性侵與傷害,也不敢對外求助。

經過近2個月的網路輿論發酵,事件才終於出現轉機。2020年1月,在韓國國會的連署區,出現一個名為「解決 Telegram 發生的數位性犯罪」請願,得到10萬人連署,引起媒體與政壇關注。2月9日,警方宣布成立新的「Telegram追蹤技術調查支援特遣隊」,調查包含Telegram、暗網、色情網站、網路硬碟等四大流通網、並與海外企業合作調查。3月,趙主斌落網,透過追蹤趙的帳戶、虛擬貨幣交易,警方掌握更多關聯人士。檢察官並引用「組織犯罪集團」為法源,將N號房經營者、付費會員等人,共同認定為「犯罪集團」,共計逮捕67人。

趙主斌被捕後,吳妍書曾打給倖存者之一的少女A更新消息。只不過和她預期的不同,A並沒有十分開心,而是凝重地告訴她:「我反而希望他不要被抓到。」因為每一次看見電視上出現相關新聞,A都會不自覺的雙手顫抖、心臟加快。

少女B是另外一個個案。在B經歷過N號房事件之後,出現長期自殘與自殺意念,也害怕有天趙主斌離開監獄、回歸社會後,會回來找她。由於個人資訊都被公開,倖存者最迫切需要的是立刻尋找安全的住處,避免受到人身威脅。只不過,在沒有穩定收入、也難以負擔租金的情況下,她只能流連於朋友家或是考試院等便宜的學生宿舍區。

另外,雖然社會與媒體開始大幅關注,但隨之而來奇觀誇張的報導方式,也成為二度傷害的來源,讓她們難以用倖存者的姿態,說出自己的遭遇。吳妍書寫道:

「許多媒體報導和網路評論,還是在於大肆強調個人遭遇的細節、也用獵奇的方式描繪。也有倖存者對我說,社會對她的方式,『就像被另一個趙主斌掐著脖子不放』。」

▌「趙主斌不是唯一的惡魔」:被縱容的強暴文化,有機會改變嗎?

2020年5月,韓國國會通過《N號房防治法》,將最低合法性交年齡,從13歲提高到16歲,另外持有、購買、儲存、觀看非法色情影像,未來也將面臨3年以下徒刑、或是3,000萬韓元(約台幣73萬)以下的刑罰。

只不過,去年3月至今,大規模的N號房退群潮,除了趙主斌手邊的檔案資料外,其他房間主、觀看者都已難被追蹤。長年被縱容的強暴文化,有機會因為嚴刑峻法而逐漸改變嗎?恐怕除了修法之外,還是必須要從社會支持角度,提供更多協助倖存者回到社會的管道。

「當性侵影片變成社會問題的時候,一開始,社會對於這些倖存者是沒有任何支持系統的。」韓國NGO「網路性暴力支持中心」(Cyber Sexual Violence Response Centre)成員李孝琳說。根據《BBC》報導,起初,組織會協助尋找、檢舉、刪除這些影片,但是李孝琳很快就發現,這些都不是最有效的做法。

「曾經有一段時間,我只要休息,就有強烈的罪惡感。如果在我睡覺的時候,有更多性侵影片又被複製跟上傳了呢?」她說。「所以後來,我們的目標不只是影片,更重要的是,怎麼從女性主義的角度,去輔導這些倖存者。」

如果這些倖存者,終身都必須要面對自己遭到性侵的影片,被匿名人士上傳分享、甚至被當成娛樂產品賺錢。她們該如何繼續生活?

「我們必須堅定地告訴倖存者『這不是妳們的錯』。」李孝琳說。當影片永遠無法刪除,受害人終身的課題、康復的根源,還是來自於她們得從罪惡感中獲得解放。

「因為在很多受害人身邊,至今沒有人會對她們說這樣的話。」

另外,要避免未來N號房事件再度被其他國家複製,也必須重新檢討社會長期縱容的「強暴文化」(rape culture)。所謂強暴文化,並不單純指人們實際去性侵他人,也包括默認性暴力發生合理、受害者必須檢討自己的社會氛圍:例如縱容人們撿屍性侵、或加入偷拍群組。

金宛曾在〈趙主斌不是唯一的惡魔〉一文中提到:「在這起事件中,趙主斌絕非唯一的惡魔。儘管他犯下了殘酷的罪行,但事實是,韓國男性從小就熟悉性剝削的文化,並在沒有人阻止的情況下長大,這才是使犯罪成為可能的基礎。」

在過去的一年中,有幾位倖存者幾乎完全放棄求生意志。吳妍書指出,人們從放棄生命,到下定決心重新生活,是非常困難的選擇:「我希望,如果有正在讀這篇文章的倖存者,請不要因為眼前的辛苦,而認為自己再也沒有希望了。只有當這些因為性剝削帶來的痛苦停止的時候,才是N號房事件結束的時候。在此之前,我們的憤怒與團結,都不會冷卻。」